L’envie présidentielle serait-elle à l’origine de la récente résurgence des articles Henri VIII?

D’aucuns croient que ces dispositions devraient être considérées comme inconstitutionnelles, car elles permettent de contourner les débats et le processus législatif

Peu avant l’ajournement d’été, le Parlement fédéral et l’Assemblée législative de l’Ontario ont chacun adopté un projet de loi majeur qui contient des articles Henri VIII. Ces derniers confèrent à l’organe exécutif du gouvernement – fédéral et ontarien respectivement – des pouvoirs considérables.

À ce jour, les tribunaux ont généralement voué un respect à ces articles et leur ont toujours conféré un statut constitutionnel. Certains observateurs estiment toutefois qu’il s’agit d’une erreur.

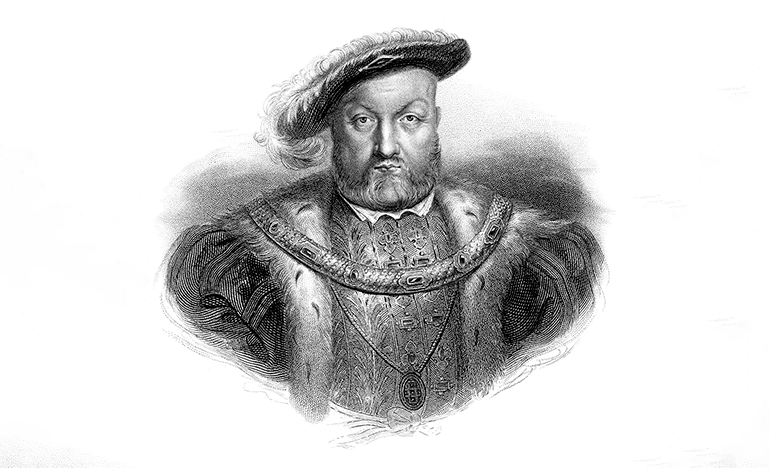

Le terme « article Henri VIII » trouve son origine dans le Statute of Proclamations, 1539. Cette loi, proposée par Thomas Cromwell, visait à permettre au roi Henri VIII de régner par décret pour contourner le Parlement. Elle a été abrogée en 1547, mais elle s’inscrivait dans une suite de tentatives de la part des monarques britanniques de maintenir le recours aux proclamations. Se sont ensuivies la Glorieuse Révolution de 1688, puis la Déclaration des droits, qui établissait le principe de souveraineté parlementaire.

Dans notre langage moderne, ces articles autorisent le pouvoir exécutif à modifier ou à abroger les lois en vigueur par voie de règlement, plutôt que par le processus législatif habituel. Elles étaient rarement utilisées au Canada avant la crise de la conscription et l’application de la Loi sur les mesures de guerre à l’époque de la Grande Guerre. Puis, la Cour suprême du Canada a rendu un verdict favorable à ces articles par quatre voix contre deux dans l’affaire George Edwin Grey (en anglais seulement).

Plus récemment, l’article Henri VIII enchâssé dans la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, qui autorise en permanence des ajustements progressifs du mécanisme de tarification, n’a pas été jugé irrecevable par la Cour suprême. Cependant, la juge Suzanne Côté a exprimé sa dissidence à ce sujet.

Selon Paul Daly, professeur de droit à l’Université d’Ottawa, il n’y a pas vraiment de différence constitutionnelle entre l’article de la LTPGES et la loi plus récente.

« Est-ce que cela fait une différence sur le plan constitutionnel si le projet de loi C-5 au fédéral ou le projet de loi 5 en Ontario vont plus loin que de simplement autoriser le cabinet à apporter des changements de broutille à un système de réglementation touffu? », s’interroge-t-il, avant d’ajouter qu’il ne le croit pas.

« La question constitutionnelle demeure : le Parlement ou l’Assemblée législative ont-ils abdiqué leurs pouvoirs? Si ce n’est pas le cas et si aucune autre disposition de la Constitution n’a été enfreinte, alors il n’est pas interdit, selon la Constitution, de confier au cabinet le pouvoir de modifier le code des lois par voie de règlement. »

Cela dit, le simple fait qu’une chose ne soit pas explicitement interdite par la Constitution ne signifie pas nécessairement qu’elle est souhaitable. Selon M. Daly, on pourrait raisonnablement présumer que l’article d’Henri VIII dans la LTPGES était plus acceptable parce que plus étroitement adaptée et probablement essentielle au bon fonctionnement du système. En revanche, le projet de loi C-5 crée un pouvoir général qui permettra d’abattre tout obstacle réglementaire se dressant entre un projet et sa réalisation.

Le but de la LTPGES et le régime législatif étaient très clairs. Par contre, pour le projet de loi C-5, bien que le but soit clair, le régime législatif manque de précision.

« L’usage qui en sera fait est imprévisible », souligne M. Daly.

Le projet de loi 5 de l’Ontario est encore moins restrictif que le projet de loi fédéral C-5. Il autorise le gouvernement à créer une zone économique spéciale où un particulier ou un promoteur peut être exempté des lois ou ordonnances provinciales et municipales.

« Cette loi n’offre aucun encadrement », souligne M. Daly.

« Il y a une différence contrastante entre la loi fédérale et la loi provinciale. La loi fédérale énonce à tout le moins des buts et des critères clairs pour la désignation d’un projet, ce qui constitue une protection importante en cas d’exercice des pouvoirs prévus. »

Elle comporte aussi des exigences procédurales, comme l’obligation de consulter les peuples autochtones, qui n’existe pas dans la loi ontarienne.

Stephen Armstrong, avocat adjoint chez Three Crowns LLP à Paris, en France, a rédigé pour la Runnymede Society un article (en anglais seulement) dans lequel il soutient que les articles Henri VIII devraient être considérés comme inconstitutionnels. Il souligne l’opinion dissidente de la juge Côté à propos de la LTPGES, ainsi que la distinction qu’elle établit entre les pouvoirs d’urgence en temps de guerre dans la décision Grey et ceux prévus par la LTPGES.

Me Armstrong admet que défendre l’inconstitutionnalité de ces articles auprès de sa clientèle serait un combat ardu. Toutefois, la Cour suprême peut parfois s’éloigner de ses décisions passées après un certain temps, lorsque les points de vue ont évolué.

« Je dirais qu’il est tout à fait possible que la Cour suprême revienne sur certains éléments de cet arrêt pour apporter des précisions », ajoute-t-il.

« Est-ce que je pense que l’on adopterait ma position? Je doute que ce soit l’issue la plus plausible. »

Dans son article, il s’appuie sur des éléments plus récents de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada; il pense que certains arguments peuvent être avancés, mais croit toutefois que l’on se tournera vers une position moins extrême que la sienne.

Par ailleurs, le milieu juridique semble être d’avis selon Me Armstrong qu’une législature désirant utiliser ce type d’article devrait prévoir une politique claire dans la loi qui puisse être appliquée par les tribunaux. Elle pourrait aussi s’assurer que l’entité recevant le pouvoir délégué soit sous le contrôle de la législature. Théoriquement, le cabinet relève de l’autorité de la législature.

Me Armstrong convient que d’accorder plus de pouvoirs aux gouvernements pour simplifier les procédures bureaucratiques et ainsi accélérer la réalisation de projets majeurs semble toujours être une bonne idée au départ.

« Personne ne semble voir les risques d’abus lorsqu’une loi est proposée, mais, une fois qu’elle est entrée en vigueur, il est trop tard pour y remédier. »

Joseph Redman, associé chez Shores Jardine LLP à Edmonton et président de la Section du droit administratif de l’ABC, soupçonne que l’envie présidentielle pourrait être à l’origine de cet intérêt renouvelé à l’égard de ces articles.

« On observe une tendance à vouloir asseoir davantage l’autorité du pouvoir exécutif, par exemple par le biais d’articles Henri VIII, mais on le constate également dans les législatures à travers le pays », dit-il.

Et cette démarche est souvent justifiée par le désir d’alléger les processus administratifs.

« On semble vouloir dire, que ce soit le pouvoir exécutif ou non qui porte cette opinion, que le rôle législatif qu’il remplirait ne consisterait qu’à écarter une réglementation qui nuit à l’efficacité. À ce jour, aucun tribunal n’a encore clairement rejeté cette idée. »

Me Redman ignore s’il y a un lien direct entre la politique américaine et l’utilisation des articles Henri VIII, mais pense que l’exécutif est certainement devenu plus actif et qu’il s’emploie à tester les limites de son pouvoir et celles des tribunaux.

« On observe une forme de représentation de ce qui se déroule ici, qu’elle soit explicite ou implicite. L’exécutif semble un peu plus enclin à mettre son autorité à l’épreuve aujourd’hui qu’il y a 20 ans. Je crois que le pendule a basculé dans cette direction, et je suis curieux de voir s’il y aura de la résistance. »

M. Daly craint que la normalisation de tels articles, qui permettront à l’exécutif de légiférer, n’entraîne une plus grande concentration du pouvoir entre les mains de l’exécutif.

Dans tout système de séparation des pouvoirs, il y a des freins et des contrepoids. Or, les articles Henri VIII éliminent un important mécanisme de contrôle de l’exécutif.

« Comme son nom l’indique, ce type d’article est conçu pour doter l’exécutif d’un pouvoir qui n’est pas restreint par la loi », explique-t-il.

« Si l’on considère, à juste titre, que les lois codifiées par le Parlement sont importantes, elles ne devraient pas pouvoir être abrogées, modifiées, supprimées ou rendues inapplicables par un simple trait de plume ministériel. »

M. Daly pense aussi que les tribunaux sont très permissifs lorsqu’il s’agit de déterminer si ces articles entraînent une décharge de responsabilité.

« À mon avis, la législation ontarienne tend vers une abdication du pouvoir, transférant en réalité le pouvoir législatif de la province à l’exécutif. Même si le projet de loi ne concerne que des zones économiques spéciales, l’absence de mécanismes de contrôle procédural substantiels m’amène à penser qu’il est potentiellement inconstitutionnel. »

M. Daly croit qu’un tribunal inférieur pourrait déclarer le projet de loi 5 inconstitutionnel en s’appuyant sur le principe d’abdication, sans remettre en question la longue jurisprudence qui admet de vastes délégations de pouvoir.

Selon Me Armstrong, le Parlement est le lieu des débats entourant les problèmes de l’heure. Les députés et les sénateurs peuvent dire tout ce qu’ils veulent sur un projet de loi et soulever des questions qui ne seront pas nécessairement abordées par le cabinet ni par la fonction publique, chargée d’élaborer les mécanismes adoptés par le cabinet. Or, ces articles offrent un passe-droit.

« La multiplication des articles Henri VIII permettra au cabinet de contourner le corps législatif, ce qui lui sera très utile. Peut-être que cela favorisera certains objectifs, mais il y a là une tendance malheureuse vers une concentration accrue du pouvoir exécutif et législatif entre les mains du premier ministre dans la politique canadienne. »